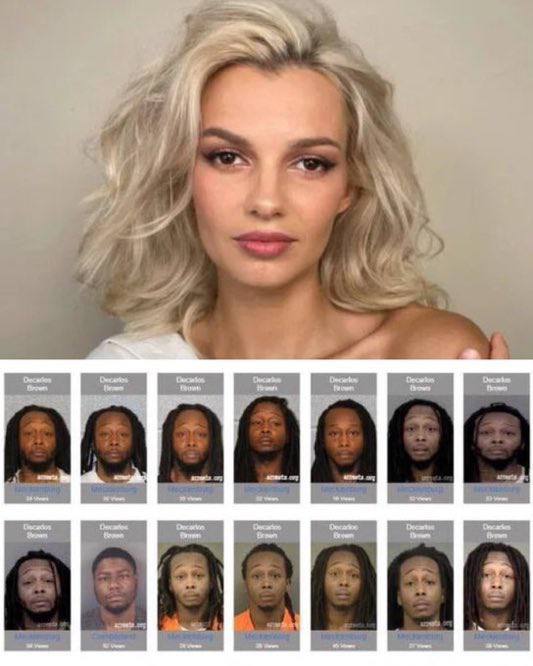

Charlotte, Caroline du Nord. Irina Zarutskaya, 23 ans, tout juste arrivée d’Ukraine pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis, a été sauvagement assassinée dans un train léger de la ville. Sa gorge a été tranchée par un multirécidiviste connu de la police, déjà arrêté… quatorze fois. Malgré ce casier écrasant, il circulait librement, jusqu’à ce passage à l’acte.

L’affaire glace par sa brutalité mais aussi par le silence qui l’entoure. Contrairement à d’autres drames abondamment relayés, l’assassinat d’Irina n’a suscité que très peu d’attention médiatique. Ni marches blanches, ni plateaux télé saturés d’indignation : une vie brisée, réduite à une brève dans quelques journaux locaux.

Ce contraste interroge. Comment un système judiciaire peut-il relâcher à répétition un individu aussi dangereux ? Et comment expliquer la discrétion médiatique autour du meurtre d’une jeune réfugiée ukrainienne, victime de laxisme pénal ? « Nous avons accueilli Irina ici en pensant qu’elle serait en sécurité. Le système l’a trahie », déplore un proche cité par la presse américaine.

Au-delà du fait divers, le cas révèle une faille systémique : une justice américaine trop souvent accusée d’« arrest and release » – arrêter et relâcher – au nom de politiques pénales plus souples. Les récidivistes se retrouvent libres de nuire, au prix de vies innocentes.

Pour la communauté ukrainienne installée aux États-Unis, l’assassinat d’Irina est un traumatisme supplémentaire. Ces familles venues chercher refuge après l’invasion russe découvrent que même au cœur de l’Amérique, la violence peut frapper sans prévenir – et que la justice semble parfois protéger davantage les criminels que leurs victimes.